|

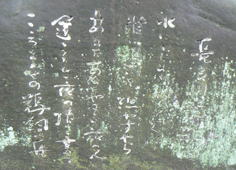

| 大竹市小方の亀居公園の“詩の坂道”に建立されている「長良川艶歌・詩碑」です。 |

朝

が

白

々

長

良

川

|

枕

淋

し

や

鵜

飼

い

の

宿

は

|

あ

な

た

あ

な

た

私

を

泣

か

す

人

|

い

ま

は

他

人

じ

ゃ

な

い

二

人

|

添

え

ぬ

さ

だ

め

と

知

り

な

が

ら

|

|

窓

に

夜

明

け

の

風

が

泣

く

|

肌

を

寄

せ

て

も

明

日

は

別

れ

|

あ

な

た

あ

な

た

す

が

っ

て

み

た

い

人

|

酔

う

て

私

は

燃

え

た

の

よ

|

好

き

と

言

わ

れ

た

嬉

し

さ

に

|

|

こ

ゝ

ろ

ま

か

せ

の

鵜

飼

い

舟

|

逢

っ

た

ひ

と

夜

の

情

け

を

乗

せ

て

|

あ

な

た

あ

な

た

や

さ

し

い

旅

の

人

|

誰

に

想

い

を

燃

や

す

や

ら

|

水

に

き

ら

め

く

か

が

り

火

は

|

|

長

良

川

艶

歌

|

|

|

|

|

| * |

1984(昭和59)年に、 石本美由紀作詞、岡千秋(1950- )作曲、五木ひろし(1948-

)唄でヒットしました。 |

|

うかい

鵜飼い |

鵜を飼いならして鮎などをとらせること。また、その鵜を使うのを職業とする人。鵜匠(うじょう)。岐阜県長良川のものが有名。季語は夏。 |

| 長良川の鵜飼 |

1300年前から行われている漁としての鵜飼でしたが、現在は古典漁法を今に伝える観光としての鵜飼となっています。

そのうち、宮内庁の御料場で行われる8回の鵜飼は「御料鵜飼」と呼ばれ、獲れた鮎は皇居へ献上されるのみならず、明治神宮や伊勢神宮へも奉納されるそうです。 |

| 三次の鵜飼 |

戦国時代に始まったとされ、江戸初期、三次藩主の浅野長治が鵜匠制度を確立しました。

見物客に漁を見せる観光鵜飼いは大正時代に始まったそうです。 |

|

| 4番目が「悲しい酒」詩碑で、5番目がこの「長良川艶歌」詩碑です。案内のリーフレットで詩の坂道の道順に行って、すぐにこの詩碑は分かりました。 |

五木ひろしの唄で聞いた事はありましたが、この歌はよく知りませんでしたので、長良川艶歌 ユーチューブで検索して聞きました、そうだったな〜と(わたしは)思った唄でした。

「えんか」を辞書で引くと『「演説歌」からのことばで、明治10年代に、自由民権運動の壮士たちが、その主義主張を歌にして街頭で歌ったもの。のちに政治色が薄くなり、悲恋・心中の人情歌をバイオリン・アコーディオンなどに合わせて歌う遊芸になり、「艶歌」とも書かれるようになった。』とあります。艶歌を「つやうた」と読めばみだらな歌。情事に関する歌。猥歌。春歌。となるようです。歌詞からは情事に関する歌ではあるように思いましたが。 |

| 11.06.11裕・記編集 |