|

| 大竹市小方に過って築城されていた「亀居城跡」を取り上げました。 |

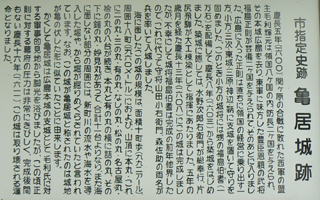

| 慶長5(1600)年関ヶ原の合戦に敗れた西軍の盟主・毛利輝元(1553-1625)は、領国八ヶ国の内周防・長門二ヶ国を与えられ、その本城・広島を去り、東軍に味方した豊臣恩顧の武将・福島正則(1561-1624)が芸州・備後二ヶ国を与えられて、そのあとに入りました。広島に入った正則は直ちに領国の経営に乗り出す一方、小方・三次・東城・三原・神辺・鞆に支城を置いて守りを固めました。このとき小方の城将には甥の福島伯耆(一万石)を配備して、慶長8(1603)年から築城をはじめました。築城に際しては、水野次郎右衛門が総奉行、片尻飛騨が大工棟梁として指揮にあたりました。5年後の歳月を経た慶長13(1608)年にこの城は完成しましたが、不幸にして城将・福島伯耆は完成の前年他界したので、これに代わって守将・山田右左衛門、森佐助の両名が兵を率いて入城しました。 |

|

海に面したこの城の規模は、面積十町歩(992アール)、周囲十八町(1960m)におよび、山頂(標高88mの丘)に本丸これに二の丸、三の丸、有の丸、なしの丸、名古屋丸、捨の丸の八台が続き、本丸と有の丸の横に詰の丸、その下に鐘の丸、妙見丸があって、合計十一台よりなり、また海に面しない部分の周囲には、新町川の流水や海水を導入した濠や、空堀が掘りめぐらされていたと云われています。

なお、この城が亀居城と称されたのは城地が亀の伏した形に似ていたことに由来します。

かくして亀居城は、広島本城の支城として、毛利氏に対する軍事的見地から脚光を浴びましたが、この頃正則に対する幕府の圧力はきびしく、完成後間もない慶長16(1611)年この城は取り壊される運命となりました。 |

|

城は、「建てる」とはいわずに「築く」といいます。城の威力は建物よりも、石垣の要害に負うところが大きいからです。

その石垣の石に、刻印を付けたものが慶長〜寛永(1603〜1642)の頃の築城に、著しく見受けられます。

刻印の目的は種々考えられますが、亀居城の場合は、石の出荷を厳しく督励するために仕事を請けたグループごとに、目印のマークを彫りつけさせたものと思われます。

石垣は、花崗岩で築かれていますが、山そのものは堆石岩(水成岩=玖珂層群)で出来ています。 |

|

|

この石垣のすべての石が、島や海岸から莫大な労力で運び上げられたものです。

亀居城の刻印は、42種類-264個が発見されており、このうち広島城の刻印と同型のものが、21種類もあります。

このことは、両城とも福島正則が普請したという、一つのあかしとなります。 |

| 関連頁:(広島城跡)刻印のある石垣 |

|

| 2006年末にもとめた中国新聞社発行「ひろしま通になろう」でこの亀居城のことを(わたしは)知りました。訪ねてみなくてはと思っていました。2011年になりましたが、「大竹市原爆死没者慰霊碑・叫魂」に頭を垂れ、大竹駅前からバスで小方公民館前まで行くバスの中で強い通り雨になっていました。公民館前バス停で降りた時には小降りにはなっていましたが、詩の坂道の事や亀居城跡への道を教えて頂こうと公民館に立ち寄った時、館員の方に雨宿りをして行かれたらと親切に云われましたが、先を急ぐという事で、亀居城跡に向かいました。 |

| 11.06.17裕・記編集 |

|

|

|

11.06.02撮影 |

|

11.06.02撮影 |

|

11.06.02撮影 |

| 詩の赤道案内図に記述があった有の丸根際の路 |

|

11.06.02撮影 |

|

11.06.02撮影 |

| 本丸跡に上る施設がありませんでしたので、石垣を(自己責任で)上りました |

|

11.06.02撮影 |

| 本丸跡といわれている処から山側をみました |

|

11.06.02撮影 |

| 本丸跡といわれている処から西側をみました |

|

11.06.02撮影 |

| 本丸跡から詩の坂道をみました |

|