|

| 大竹市玖波に過ってあった宿場「玖波宿」を取り上げました。 |

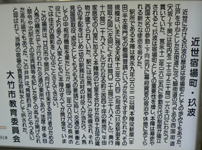

| 近世宿場町・玖波(くば) 大竹市教育委員会 |

近世における玖波の歴史は宿場町としての歩みでもありました。

江戸を中心とした五街道に次ぐ脇街道の一つでもあった西国街道(大坂〜下関)は(玖波)町内を23丁30間(2.6km)にわたって貫いていました。

寛永12(1635)年に参勤交代の制度が確立されると、玖波は宿場町としての重要性を増し、本陣は幕吏や西国大名の参勤・下向並びに幕府賓客の宿泊や急速に当てられる新たな使命を帯びました。 |

| 慶応2(1866)年長州の役では激戦地となり、玖波村としては民家423軒を焼失、1688人が罹災しました、その経験から、火事に強い家屋にするため防火袖壁(卯建)を備えた家が多いと云われています。 |

|

|

|

今回の大竹市ぶらり散歩の主目的は、大竹市総合市民会館前庭に建立の「大竹市原爆死没者慰霊碑・叫魂」を訪ね頭を垂れ撮影することでした。原爆関連の慰霊碑、平和祈念碑関連をわたしは、2000年頃から巡りだして、「叫魂」碑は、関連資料で知ったのです。

それ知る前になりますが、ここ、大竹市玖波地区が『旧山陽道(西国街道)が町の中心を南北に走っているため、江戸に向かう西国の大名行列や幕府巡検使、文人などが行き交い大変な賑わいをみせていた宿場町です。・・・・』と広島県観光連盟等発行「広島県・ふるさとの散歩道」で知り機会があったら行ってみようと思っていたのです。 |

1984(昭和59)年広島県は当時の国鉄とタイアップして「SunSun(サンサン)ひろしま」という観光キャンペーンをしていたので、上記の「ふるさとの散歩道」買い求めて(わたしは)見ていたのです。

読んでから四半世紀にもなる今回ですが、玖波地区のぶらり散歩にも『山と川、情緒豊かな旧山陽道の歴史を訪ねる大竹散歩コース』(の一部)を参考にして計画を立てました。 |

| 11.09.02.裕・記編集 |