|

| 大竹市玖波に残されている「(玖波宿)高札場跡と角屋釣井」です。 |

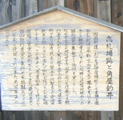

| 高札場跡と角屋釣井(かどやつるい) |

| この場所は、廿日市や関戸へ向けて往来する旅行者のための人馬の継ぎ立てが行われた交通の要所であり、法度・掟・条目・禁令や次駅までの定賃銭等を記した多くの高札が掲げられた高札場でもありました。この井戸は「角屋釣井」と呼ばれて、当時の宿場の貴重な飲料水として供されていました。 |

| また最近まで西山社行者堂の寒行の水垢離(みずごり)にも永く使われてきたきた共同井戸の一つでもあります。 |

|

|

|

|

| 高札場(こうさつば) |

高札を掲げた場所。 |

(こうさつ)

高札: |

主に江戸時代、法度(はっと)・禁令、犯罪人の罪状などを記し、一般に告示するために町辻や広場などに高く掲げた板の札。明治6(1873)年廃止。たかふだ。 |

| 継(つぎ)立て: |

宿駅で人馬を替えて、貨客を送り継ぐこと。宿継(しゅくつ)ぎ。 |

| 寒行(かんぎょう) |

寒中に、寒苦に耐えて行う修行。寒念仏・寒参り・寒垢離(かんごり)など。季語・冬。 |

| 水垢離(みずごり) |

「垢離(こり)」に同じ。 |

(こり)

垢離: |

< 「かわお(川降)り」の音変化か。「垢離」は当て字。 >

神仏への祈願や祭りなどの際、冷水を浴び身を清めること。 |

|

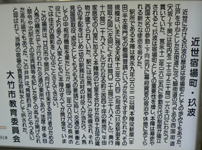

| 広島県観光連盟等(昭和58年)発行「広島県・ふるさとの散歩道」の大竹散歩コースでの見どころや施設で、この高札場跡・禊(みそぎ)井戸として紹介しています。いわく『禊井戸は禊に使われたもので、茶・酒造にも使用された銘水である』と紹介しています。現在設置されている説明板には、「角屋釣井」として紹介がありますが、使用された事は同じことが別の言葉使いで紹介しているようでした。 |

| 11.09.04裕・記編集 |