|

| 大竹市元町の薬師寺裏手に建立されている「淺生塚、芦路塚」です。 |

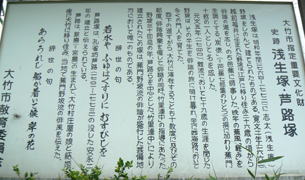

| 大竹市指定重要文化財 史跡 浅生塚・芦路塚 大竹市教育委員会 |

浅生塚は、明和年間(1764-1772)に志太(浅生庵)野坡をしのんで建てられたものです。寛文2(1662)年越前・福井に生れた野坡は、江戸に移り住み26歳の頃から俳諧の道を志し、のち芭蕉(1644-1694)に師事しました。晩年の蕉風「軽み」を主調とする「炭俵」(=芭蕉七部集のひとつ)の撰に加わり蕉門十哲の一人として名を成した。元文5(1740)年難波において79歳の生涯を閉じました。

野坡は、その半生を俳諧の旅に明け暮れ、主に西海路において多くの門人を育てました。

西下の道すがら、大竹に滞在することも十数度に及び、その都度、俳諧興業を催して、俳諧の同好「竹里連中」により建立されたこの塚は、蕉風野坡流も俳諧が盛行した芸備地方において唯一のものです。 |

|

| 辞世の句 若水や ふゆはくすりに むすびしを |

芦路塚は、孔雀防芦路(1701-1773)の没した安永2(1773)年の建立とつたえられています。

芦路は、厳島(=宮島)の生まれで、大竹村庄屋の娘と結婚後大竹に移り住み、当地で蕉風野坡流の俳風を伝えました。 |

| 辞世の句 あらうれし 船が着いて候 岸の花 |

|

(しだ やば)

志太 野坡:

(1662-1740) |

江戸時代前期の俳諧師。越前出身。別号に野馬、樗木(ちょし)、浅生(あさお)庵。

蕉門十哲の一人とされ、「軽み」の俳風では随一ともいわれた。元々は両替商(三井)越後屋に奉公し、番頭にまで登りつめた。宝井其角(きかく:1661-1707)に俳諧を学んだがのちに松尾芭蕉に入門する。

「炭俵」を編集した。芭蕉没後、大坂に移り、俳諧に専念した。

門人は西国四国中国に1000人を越えるほどだったという。代表的な門人に後継者でもあり保護者でもあった湖白亭浮雲、広島地方で活動した多賀庵風律がいる。 |

|

| 国道186号線を少しばかり歩いたところで、第四番薬師寺はこの辺りだなと思った時に、「史跡浅生塚入口」の石柱をみましたので、お寺と関わるがある塚なのかと思いましたが、史跡というからにはそれなりの人物の塚なのだろうと思い、見逃さないようにと思いました。塚がお寺の裏手少し山に上った処が整備され、そこに2つの塚がありました。 |

| 11.07.25裕・記編集 |