|

| 南区比治山町の多聞院墓苑に建立されている「植田艮背の墓」です。 |

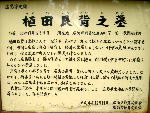

広島県史跡:植田艮背之墓(うえたこんぱいのはか)(1651-1735)

指定:昭和17(1942)年6月9日 所在地:広島市南区比治山町7-10 多聞院境内 |

植田艮背は1651(慶安4)年京都生まれ。本名は成章。字は玄筋。神儒一致の山崎闇斎(あんさい:1618-1682)の弟子。

1682(天和2)年同門の友人楢崎正員(1620-1696)の招きで広島にやってきた儒学者です。当時の広島は社会も安定し、経済の発展に伴い、好学の気風がみなぎっており、彼は客舎で武士や町人などに講義を行いました。

後に四代藩主綱長は、藩の学者として30人扶持をもって召し抱え、新川場(現・中区中町)に屋敷を与えました。また広島藩中興の主といわれた五代藩主吉長も、1715(正徳5)年には200石を与えて優遇しています。艮背は多くの弟子を育て、広島の教育・文化の向上に大きな貢献をしました。中でも孫弟子にあたる香川将監の実施した社倉(飢餓に備えて穀物を貯えた倉庫)は後に広島藩全域に広がり効果をあげました。1727(享保12)年辞職し、1735(享保20)年新川場の自宅で死去し、ここ多聞院に葬られました。享年85歳でした。

| 平成4(1991)年11月11日 広島県教育委員会 広島市教育委員会 |

|

|

|

交流ウォーク・比治山コースで多聞院を訪ねた時、植田艮背のお墓があることを教えていただきましたが、何者かなという程度のあさはかな認識でした、その後社倉のことなどを知ってくるうちに訪ね頁に編集しなくてはと思ったのです。

それは、浅野重晟(1743-1814)が「藩財政の立て直しのため、自ら倹約につとめ、社倉法による救荒策、絹・油などの国産振興策をすすめた。」こと、隣町・海田市の人加藤缶楽(ふらく)の「飢饉対策として藩主に社倉制度を提言した」ことその教えを実行した香川正直(かがわまさなお)へと繋がることがわかってきたので、この植田艮背のお墓を頁にしなくてはと思ったからでした。 |

| 08.03.26裕・記編集 |

|