|

| 西区井口の広島工業大学高等学校に展示されている「木化石」です。 |

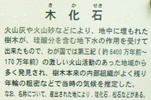

| 木化石(きかせき) |

火山灰や火山砂などにより、地中に埋もれた樹木が、珪酸分を含む地下水の作用を受けて出来たもので、わが国では第三紀(約6500万年前~170万年前)のはげしい火山活動のあった地域から多く発見され、樹木本来の内部組織がよく残り年輪の粗密などで当時の気候を推定した。

なお、名称について、産出された地により、珪化石、松石などがある。 |

|

|

|

(けいかぼく)

珪化木: |

ケイ化した木。地中に埋もれ、二酸化ケイ素を含む地下水などにより材がタンパク石または瑪瑙(めのう)化したもの。 |

| 珪化: |

1)ケイ素と、ケイ素よりも陽性の元素とが化合すること。

2)堆積物や岩石中に水に溶けたケイ酸が浸透または付加してのち、二酸化ケイ素となって沈着すること。 |

| 瑪瑙: |

玉髄(ぎょくずいの一種。石英の微細結晶の集合体で、層状または縞状の模様のある鉱物。

白赤緑紫など美麗なものは飾り石に、また、硬質なので固体試料を粉砕混合する乳鉢などに用いる。 |

(せきたん)

石炭: |

地質時代に堆積した植物の遺体が、その後の地圧や地熱によって炭化してできた可燃性の岩石。 |

|

校門のところに建立されている鶴襄先生之像を拝見しようと近づいた時に、像の根際に展示してあった「木化石」、もくかせきかなと思ったらふりがなが振ってあり「きかせき」とわかりました。

木が化石になると云えば石炭かなと思う浅はかさでしたが、考えれば炭化したから燃料になったのですから、この木化石とは違うことは明白なのでしょうが、世界大百科事典を引いてみましたが木化石はありませんでした。 |

| 10.10.09裕・記編集 |