|

| 三次市三次町に現在も残されている「頼杏坪役宅(運甓居)」です。 |

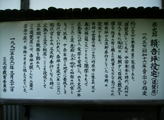

| 県史跡 頼杏坪(らいきょうへい)役宅 1937(昭和12)年5月28日指定 |

頼杏坪(1756-1834)は、宝暦6(1756)年現在の竹原市に生まれ兄の頼春水(頼山陽の父)とともに儒学をもって広島藩につかえ、宋学を首唱(しゅしょう)しました。

文化8(1811)年50歳を過ぎたころから郡代官、郡廻(ぐんまわ)りとして備北四郡(三次・恵蘇エソ・三上ミカミ・奴可ヌカ)の民政に尽くし専売制の強化がいかに農民の利益を奪うかに注目し、郡村犠牲のもとに城下町の富強をはかることの矛盾を鋭く指摘しました。しかし建議は入れられず、代官を罷免されて文政11(1828)年から3年間、三次町奉行を勤めました。杏坪は、彼の罷免で郡中が動揺し再び郡廻りを兼務することになったほど郡民に信望が厚かったといわれています。

中国東晋時代の役人であった陶侃(とうかん:259-334)が毎朝夕に百枚の敷瓦を運んで他日の労働に備えた故事に因んで運甓居(うんぺききょ)と名づけられた三次町奉行当時の役宅(≒130㎡・平屋・単層茅葺)は今もその簡素な遺風をしのばせています。 |

|

|

| * |

運甓(うんぺき)を漢和辞典をひけば

『体力を強くするため朝夕に百箇のかわらを運んだ晋の武将・陶侃(とうかん:259-334)の故事』

(安楽な生活が続くと有事の際に堪えられないから体力をつける行動を課していたという故事のようです) |

|

内部の見学には予約が必要だということで外からしかみることができませんでしたが、三次ふれあい館からみると役宅全体が撮影できるように思い、お願いしてふれあい館に上がらしていただき2階ベランダから撮影しました。

内部は杏坪が親しんだ二畳の書斎や庭が当時のままに伝えられ、当時の簡素な生活をしのぶことができるそうです。 |

| 08.07.29裕・記編集 |