|

| 安佐南区西原に建てられている「粟原山 尾喰寺」です。 |

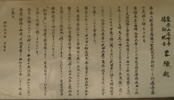

本尊の観音菩薩像は聖武天皇の勅彫にして行基菩薩の点眼と伝えられています。当国来至の由縁は、弘安6(1283)年甲斐の国巨摩郡原田の庄より、武田信隆が安芸の国の国司として西下の折、近江の国のきぬ川を渡たろうとする時、馬の尾に喰いつくものがあるので不思議に思いしらべてみると、甲斐の国に残しておいた武田家に伝わる揚柳観音だったのです。信隆は大変喜び武田山麓の粟原(現在の青原)に堂宇をつくりこれを安置しました。

暦応3(1340)年廿日市の桜尾城主・平の賀家が銀山城を攻めた時、青原にあった安神社と共に兵火にあったのでその難を逃れて一坦金蔵寺信重の屋敷へ移し69年後応永16(1409)年武田信栄の手で現在地に移されました。これで粟原山尾喰寺揚柳観音と呼ばれるようになりました。 |

|

| 嘉永3(1850)年大洪水で本堂が崩壊したため、冬木神社境内に仮安置されましたが、大正4(1915)年その場所に京都の六角堂(頂法寺)を摸した造りの本堂が再建されました。昭和48(1973)年本堂の大修復、茶堂、鐘楼の再建、昭和58(1983)年屋根葺替えをして、現在に至っている。 |

(ようりゅうかんのん)

揚柳観音: |

三十三観音の筆頭で、(薬師如来と同じように)病苦を救ってくださる観音様で薬王観音とも称され、柳枝を持たれていることからその名があるそうです。 |

| ※柳(は薬用植物) |

枝や葉にサリチル酸を含むことから、昔は解熱鎮痛薬としても用いられ、日本では枝が歯痛止めや爪楊枝の材料として用いられました。また、葉には多量のビタミンCが含まれているそうです。

|

|

|

| 安佐南区区政振興課発行「あさみなみ散策マップ」をみて『・・・観音像が、馬の尾に喰いついて・・・』尾喰寺と名がついたと知った時、観音様が付いてきたというこのお寺の由来の穏やかさと尾喰いという穏やかならざる寺名のギャップを思いました。というのは、以前訪ねた(岡山の)鯉喰神社のことを思い出したからです。 |

| 09.06.14裕・編集 |