|

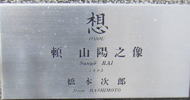

尾道市東土堂町の千光寺公園・千白稲荷神社参道口に建立されている「想(頼山陽之像)」です。

※像の作者は、橋本次郎です。 |

| 「彫刻は単純な素材を素朴・緻密・単純な個性として把握し、作品に組立てる事が作者の仕事です」とする作者(橋本)が幕末の文人・頼山陽を題材にした作品です。 |

| 橋本次郎 (はしもと じろう:1919- ) |

| 埼玉県川越市生れ。1947(昭和22)年第3回日展特選受章。1952(昭和27)年渡仏。1964(昭和39)年第7回日展審査委員。1978(昭和53)年日展評議員。1983(昭和58)年東京芸術大学名誉教授。 |

|

|

|

|

| JR尾道駅の観光案内所で頂いた、(社)尾道観光協会発行「千光寺公園ガイドマップ」に、この頼山陽の像の位置が紹介してありましたので迷うことなくみて撮影する事が出来ました。 |

頼山陽(1780-1832)は、封建社会において藩などの後ろ盾もなく、京都・洛中で自らの収入で生活していたことから地方の門人や支援者(いわゆるパトロン)によって支えられていたと考えられます。

尾道には橋本竹下(1790-1862)、宮原節庵(儒者:1806-1885)、平田玉蘊(1787-1855)らの門人がおり、山陽道の宿場町として、また瀬戸内海航路の港町として繁栄していた尾道には、経済的に豊かになった商人のなかで、文芸への関心が高まり、多くの文人墨客が立寄り、彼らは、商人たちの求めに応じて、多くの書や絵画を制作することで、潤筆料を受取っていました。

頼山陽に限らず、この時代、学者や文人が職業として成り立つようになった経済的背景には、尾道のような地方の豪商や豪農の存在があったからと考えられています。

|

| 11.03.01裕・記編集 |