|

昔々、バブテスト系の高校に(わたしは)行ったので、四十余年前に買った、新約聖書(1954年改訂版日本聖書協会発行1961三省堂印刷)とボロボロになった賛美歌(日本基督教団出版局発行)をいまも持っています。

詩23篇『主はわが牧者なり・・・・』といまでも、疎覚え★ながら云えますが、訪れたこの(カトリックの)世界平和記念聖堂の頁を作成して行く過程で、七つの秘蹟とはなんだろ〜にはじまり恥ずかしいことに、カトリック、プロテスタントに関わらずわからないことだらけのわたしです、少し辞書などで調べたことを頁にまとめてみました。 |

| 参考資料:石丸紀興氏著「世界平和記念聖堂」相模書房発行、ほかに参考した資料 |

| 10.11.27更新 10.11.23再編集 04.10.27裕・記編集 |

|

|

|

|

|

|

|

Christianity

キリスト教 |

イエスを救済者キリストと信じ、イエスの行動と教えを中心に神の愛と罪の赦しを説き、旧・新両聖書に基づき個人と社会の再生を促す宗教。

パレスチナにおこり、ローマ帝国の国教となり、さらに世界各地に広まった。

現在、各国に多くの信徒を有し、仏教・イスラム教とともに三大宗教の一つ。東方正教会・ローマ-カトリック教会・プロテスタント諸教会などに大別される。古く、耶蘇教(やそきよう)ともいった。 |

|

Christ

キリスト |

〔ヘブライ語「マーシーアッハ(メシア)」のギリシャ語訳クリストスの転。

元来、油を塗られた者の意で、王に与えられた称号だった。紀元後一世紀には、この世の終末に現れる救世主の意味になる〕イエスの敬称。のちイエスそのものをさす。クリスト。〔「基督」とも書く〕 |

|

Isous

イエス |

〔ヘブライ語人名イェーシュアのギリシャ語形〕

マタイおよびルカ福音書によれば、紀元前四年以前に、ユダヤのベツレヘムで生まれ、ガリラヤのナザレで育つ。紀元後28年頃バプテスマのヨハネから受洗。まもなく独立してガリラヤの村々を巡り歩き、神の国がこの世にすでに実現されつつあると説いた。差別されていた社会的弱者と交わり、制度化されたユダヤ教を厳しく批判。30年頃エルサレムで十字架の刑に処せられた。死後、復活したイエスと出会ったと信じる弟子たちはイエスを救世主(キリスト)とみなし、キリスト教会が成立した。イエズス。 |

|

ローマ‐カトリック |

ローマ教皇(法王)を最高支配者として、全世界に8億5千万の信徒を擁する世界最大の宗教。

教皇庁はローマのバチカン市国にある。公教会、天主教会、ローマ教会。

英語では[Roman Catholic]は「カトリック教徒」 |

|

カトリック教会 |

自らを唯一の普遍的教えとするキリスト教会の称。

元来は、グノーシス派などに対し、監督・信条・正典を認めた後に東方教会・西方教会に展開する教会をいった。

現在では、プロテスタント諸教会に対するローマ-カトリック教会をいう。公教会。 |

|

Protestant

プロテスタント |

新教、新教徒。

16世紀マルチン‐ルター(ルーテル)の宗教改革でローマ‐カトリックに反抗して興った新しいキリスト教、またはそれを信仰する人々。

聖書を唯一の権威とし、従来の形式的・儀礼的信仰を否定した。ルーテル派、カルビン派など多くの教派がある。 |

|

せいしょ

聖書 |

キリスト教の正典で神の言葉を書き記した書物。バイブル(Bible)。

旧約聖書キリスト生誕前の旧約(39部)ヘブライ語。

新約聖書キリスト生誕後の新約(27部)ギリシア語で記されている。 |

|

さんびか

賛美歌;讃美歌 |

キリスト教で、神をたたえる歌。主としてプロテスタント教会で典礼に使われる歌をいう。賛歌。聖歌。

hymn(ヒム) |

|

|

|

|

|

| ※1 |

広島カトリック幟町教会 |

敗戦までは「カトリック教會、(幟町)天主公教會」と呼ばれていました。 |

|

| 1882 |

明治15年 |

幟町にプチジャン司教、オリエンチス神父による布教開始 |

| 1885 |

明治18年 |

山口町(現在の銀山町電停南北附近)へ移転 |

| 1888 |

明治21年 |

教会内に小学校を開校 |

| 1889 |

明治22年 |

研屋町(現在の紙屋町一丁目附近)へ移転 |

| 1902 |

明治35年 |

幟町148番地の現在地に落着く |

| 1945 |

昭和20年 |

8月6日被爆焼失 |

|

|

|

|

| ※2 |

フーゴー・ラサール(ラッサール神父)Hugo Lassalle 1898-1990 |

|

| 1898 |

|

11月11日独逸・ウェストファーレンに生まれる |

| 1919 |

|

イエズス会に入る |

| 1929 |

昭和4年 |

来日 |

| 1940 |

昭和15年 |

独・西管区から派遣、広島での責任者 |

| ※ |

1935-1949、日本イエズス会は独逸・西管区に属していました |

| 1945 |

昭和20年 |

8月6日(月)8時15分に被爆 |

|

1946年-1954年、世界平和記念聖堂の建設をすすめる |

| 1948 |

昭和23年 |

10月日本に帰化、愛宮真備(えのみやまびき) |

| 1968 |

昭和43年 |

4月27日広島市名誉市民章を贈る |

| 1990 |

平成2年 |

7月7日独逸で死去 |

| ※ |

原田祖岳らに禅をまなび、欧州で指導。著作に「禅−悟りへの道」などがある。 |

|

| ☆ラサール神父、チースリク神父、クラインゾルゲ神父、シッファー神父、竹元神学生などが被爆されたそうです。 |

|

|

|

|

|

| ※3 |

ローマ法王

(ローマ教皇) |

ローマ‐カトリック教会の最高位の聖職。地上におけるキリストの代理、使徒ペテロの後継者であり、全教会に対する首位権をもつ。

現在のベネディクト16世は第265代ローマ教皇(在位:2005.4.19. 〜 )

ラサール神父1946(昭和21)年9月バチカンにてピオ12世(=ピウス12世)に謁見聖堂建設構想を述べ、法王より賛意が表明され、イエズス会から公認され協力が約束されたそうです。 |

|

|

昔々社会科でローマ教皇とも習いましたが一般的通称・ローマ法王という呼び方を私は使用しました。 |

|

Society of Jesus

イエズス会 |

1534年スペインのイグナティウス・デ・ロヨラ(1491?-1556)が6名の同志と結成し、1540年教皇認可を受けたカトリック男子修道会。

清貧・貞潔・同志的結合を重んじ、布教・教育に力を注ぐ。1549(天文18)年同会士ザビエル(1506-1552)が日本にキリスト教を伝えた。耶蘇会(やそかい)。 |

|

|

|

|

|

せいたい

聖体 |

カトリック教会で、聖別(聖なる使用にあてるため、人や物を儀礼的にきよめ、世俗的使用から区別すること)されキリストの体となったパン。 |

|

らいはいどう

礼拝堂 |

キリスト教で、礼拝(人々がともに神の恵みに感謝する行為をいう)をするために設けられた堂。チャペル。 |

|

ほうおう

鳳凰 |

古くから中国の伝説・想像上の瑞鳥(=ズイチョウ、めでたい鳥)。麟・亀・竜とともに四霊(四瑞)と呼ばれた。

体は、前半身が麟、後半身は鹿、頸(くび)は蛇、尾は魚、背は亀、頷(あご)は燕、くちばしは鶏に似る。羽にはクジャクのような五色の紋があり、声は五音にかない気高く、梧桐(ごどう)にすみ、竹の実を食べ、醴泉(れいせん)の水を飲むとされた。

聖天子の治政の兆として現れるとされ、雄を「鳳」、雌を「凰」と称したともいわれているそうです。 |

|

|

|

|

|

sacrament

サクラメント |

キリストによって定められた神の恩恵を信徒に与える儀式。ギリシャ正教では機密、ローマ-カトリックでは秘跡と称し、洗礼・堅信・聖餐・ゆるしの秘跡・病者の塗油・叙階・婚姻の七つの式がある。プロテスタントでは礼典または聖礼典といい、洗礼と聖餐の二儀式とするものが多い。 |

|

カリス |

カトリック教会用語。聖餐(せいさん)の際に用いる杯。聖杯。(ポルトガル語)caliz。

ギリシャ語で「恵み・贈り物」特に神や自然からの恵みや贈り物を指す。

同じ語源で「カリスマ」という語は、カリスマのある人といえば、本来は「神からの贈り物を受けた特別の人」という意味

|

|

アルファ |

α:ギリシャ文字の第一番目の文字 |

|

オメガ |

Ω:ギリシャ語の最後の文字で、最高の存在を意味するようです。 |

|

マンナ |

〔旧約聖書出エジプト記〕イスラエル民族がモーセに率いられてエジプトから故郷へ逃れる途中、荒野で神から与えられたという食物。マナ。

|

|

|

|

|

| ※6 |

建築の由来が書かれている聖堂記について、

正面(西面)は日本語である事は分かりましたが、東面(裏面)外国語何語?かがわからなかったのです。 |

|

2004年10月27(水) 00:45:54にコタローさんという方よりメールを頂き、ラテン語と教えていただきました。 |

|

| (メール) |

たまたま広島の世界平和記念聖堂について検索していて、裕さんのサイトを見つけました。はじめまして。通称コタローです。世界平和記念聖堂のいろんな角度の写真、素晴らしいでした。

で、建築の由来が書かれている場面、日本語と外国語何語? という場面がありますが、

あれはラテン語です。ただそれが言いたかっただけなんですが、もうお分かりでしたら、失礼いたしました。なんでラテン語が使われているかといいますと、カトリック教会は1960年代まで、公用語としてラテン語を使用していたのです。現在でもラテン語に公用語としての地位は認められていますが、ミサなどの儀式は各国の言語で行なうことが認められました。カトリックの古い聖堂に行けば、ラテン語が彫り付けてあることは珍しくありませんよ。 |

|

|

|

|

|

|

| ※5 |

設計コンペティション

(競技設計) |

1948(昭和23)年6月10日締め切り時に177点の応募があったそうです。

| 一等 |

該当者無し |

| 二等 |

井上一典、丹下健三(1913-2005) 2名 |

| 三等 |

前川国男(1905-1986)、衛藤右三郎、菊竹清訓(1928- )、米沢廸雄 4名 |

|

他に佳作に8名、準佳作に20名の案が選ばれた |

☆一等が選ばれなかったことにはコンペのありかた、ルール面からの批判がありました。

結局審査員の一人であった村野藤吾が設計を引受けました。

設計担当が村野と村野建築事務所の近藤正志

構造担当は内藤多仲(当時早稲田大学教授)

|

|

|

|

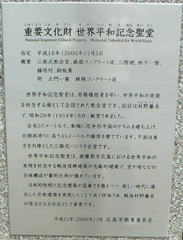

(国の)重要文化財 世界平和記念聖堂

National Important Cultural Property Memorial Cathedral for World Peace |

| 指定:平成18(2006)年7月5日 |

| 概要:三廊式教会堂、鉄筋コンクリート造、三階建、地下一階、鐘塔付、銅板葺 |

| 附 正門一基 鉄筋コンクリート造 |

世界平和記念聖堂は、原爆犠牲者を弔い、世界平和の実現を祈念する場として企図された教会です。設計は村野藤吾で、昭和29(1954)年8月献堂されました。

全長57mで、東端に花弁形平面のドラムを建ち上げ、北側西寄りに高さ45mの鐘塔を建てています。平面は東方を内陣とした三廊式バシリカ会堂です。

世界平和記念聖堂は、被爆都市広島における世界平和の実現を祈念する戦後復興建築の先駆的建築で、堂や塔等の全体構成や量的比例が優れています。

日本的性格と記念建築の荘厳さを備えつつ、新しい時代に適応した宗教建築を実現したことで高く評価され、戦後村野藤吾の原点となる作品として重要です。 |

| 平成21(2009)年3月 広島市教育委員会 |

|

|

|

|

|

|

むらのとうご

村野藤吾

1891-1984 |

建築家。佐賀県出身。早稲田大卒。 渡辺節建築事務所にはいり、1929(昭和4)年大阪に村野建築事務所をひらく。広島の世界平和記念聖堂、東京の日生劇場などを設計。数寄屋建築にもすぐれた。1955(昭和30)年芸術院会員。1967(昭和42)年文化勲章受賞。 |

|

いまい けんじ

今井兼次

1895-1987

|

早稲田大学理工学部教授、建築家。東京出身。

大正末に渡、欧ガウディ、シュタイナーなどの紹介者としても知られる。早大旧図書館(2号館)、長崎の日本26聖人殉教記念館などを設計。1941桃華楽堂などの作品で芸術院賞、1953芸術院会員。

|

|

たけいし こうざぶろう

武石弘三郎

1878-1963 |

彫刻家、新潟県出身。東京美術学校彫刻科卒。

1901-1909ベルギーに留学し、ブリュッセル王立美術学校に学んだ、のち文展で活躍した。

|

|

えんつば かつぞう

圓(円)鍔勝三

1906-2003

|

彫刻家。本名勝二。広島県御調町に生まれる。日本美術学校彫刻科在学中の1930(昭和5)年第11回帝展に『星陽』が初入選、1932年日本美術学校卒業、沢田政広に師事した。1939年第3回文展で特選受賞、1951(昭和26)年以来日展審査員、1965年の日展で文部大臣賞、1966年日本芸術院賞を受賞、1970年日本芸術院会員となった。木彫に明るい叙情性を盛り込み、1982年には文化功労者に選ばれ、1988年文化勲章を受章した。1993御調町に円鍔記念館・開館。多摩美術大学名誉教授。長く多摩美術大学で後進を指導し、名誉教授。2003.10.31死去 |

|

|

関連頁:広島ぶらり散歩「圓鍔勝三関連」編 |

|

坂上政克

1915-1982 |

彫刻家、多摩美術学校彫刻科卒 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ※4 |

コンクリートブロック |

「原爆の灰をかぶった広島の土を混ぜた鉱滓煉瓦」といわれていますが

実際は広島の川砂を使用して現場作成でモルタル(防水セメント使用)と砂が主材料の(ブロックよりやや小さいことから)モルタル煉瓦(レンガ)だそうです。 |

| ※7 |

basilica

バシリカ

(「バジリカ」とも云う) |

1)古代ローマ時代に裁判所や商業取引所とされた長方形の建物。

中央の広間が周囲の回廊より高くつくられ、高窓から採光する。

2)西洋中世の1に基づいた教会堂形式。

身廊・側廊があり、通例東端部に祭壇を置く。

3)教皇から特権を受けたカトリック教の聖堂。 |

|

|

|

|

| ※8 |

第1次補修工事:1983(昭和58)年11月〜1984(昭和59)年5月 |

|

コンクリート劣化部分の補修、延命工事。モルタル煉瓦の補修、補強工事。鋼製サッシュの補修工事など |

|

第2次補修工事:1989(平成元)年 |

|

コンクリート外壁に浸透性吸水防止剤塗布工事 |

|

第3次補修工事:2001(平成13)年5月〜2001年12月 |

|

第1次工事同様補修工事他、ステンドグラス補修、地下聖堂・告解室改修、聖堂玄関段差解消工事等 |

|

|

|

|

|

|

アデナウアー

Konrad Adenauer

1876-1967 |

ドイツの政治家。ケルン生まれ。

ケルン市長(1917-1933)となるがナチス時代にはその地位を追われ、政界を退く。

第二次大戦後キリスト教民主同盟を組織。1949年にドイツ連邦共和国(西ドイツ)の成立に尽くし、国家の資本主義的な復興・発展を推進。初代首相。 |

|

|

|

|

パイプ・オルガン

pipe organ |

鍵盤楽器の一つ。音階状に配列した大小様々のパイプに送風して音を発する。

大型のものは一万本を超すパイプを備える。手鍵盤・脚鍵盤および音色を変える音栓で操作する。西欧の教会で発達した。

※パイプオルガン定期演奏会が毎月第一日曜日16:00〜催されているそうです |

|

げんこう

元后 |

〔「元」は大、「后」は君の意〕 君主。第一の后(きさき) |

|

|

せいどう

聖堂 |

キリスト教の教会堂。司教座の置かれたものを司教座聖堂、または大聖堂と呼ぶ。カテドラル。 |

|

しきょう

司教 |

ローマ-カトリック教会の聖職位の一つ。

司祭の上に立つ。教区の監督者。正教会・聖公会の主教に当たる。 |

|

crypt |

[kript] n. (教会の)地下室 |

|

チャペル

chapel |

n. (学校・病院などの)付属礼拝堂; ((普通無冠詞で))

礼拝堂での礼拝式; 〔英〕 (非国教徒の)教会堂 |

|

しんきょう

新教 |

プロテスタンティズムの別名。カトリック(旧教)に対して用いられる。 |

|

| |

| *参考にした図書 |

|

|

|

|

| ★ |

うろおぼえ

疎覚え

|

確実でない記憶。

クイズ番組を見ていたら「うろ覚え」が正しいと・・・半世紀以上も生きているのに‘うる覚え’と思っていました。世界平和記念聖堂とはまったく関係はなく、わたしの勉強不足でしかありませんが、付け加えました。 |

|

|

05.06.30裕追記 |

|