|

大竹市玖波に過ってあった「玖波本陣(洪量館)」です。

※1866(慶応2)年‘長州の役’で焼け落ち、いまでは本陣の残り香はありません。 |

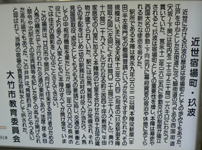

| 玖波本陣(洪量館※) 大竹市教育委員会 |

駅所である本陣は、寛永9(1632)年以降、本陣役新屋(平田)半左衛門宅の整備普請というかたちですすめられました。

その規模は、今に残る天保13(1942)年刻成の「玖波駅御本陣間取之図」によれば間口21間(38m)、奥行16間(29m)からなる約340坪の敷地に、平田家居宅の8室を加えて本陣用の7室を合わせた150坪の建物が建てられていました。

駅には伝馬、駕籠などが常備され、それらの手配をはじめ一切の駅務は近忖の村役人が当り、人馬見届頭取役、添役としてもろもろの要請に応じ、交通の要衝としての中枢的機能を果たしたが、慶応2(1866)年の長州の役により多くの人家とともに本陣の全てが焼け落ち、いまでは往古の面影を偲ぶことさえできません。 |

|

|

| ※ |

寛永9(1632)年家老上田氏が庄屋・平田家の居室に茶屋を設けたのがはじまりで、その眺望が優れていたことから宝暦9年に上田家の儒臣・福山貞儀が洪量館(こうりょうかん)と命名し、文人墨客の集まるところとなりました。 |

|

| 広島県観光連盟等(昭和58年)発行「広島県・ふるさとの散歩道」の大竹散歩コースでの見どころや施設で、この洪量館(本陣)跡は一番に紹介がありますので、訪ねなくてはと思っていたのです。本陣から望む風光明媚な瀬戸の景色は、現在海側に国道2号線が出来ていたりしていますので望めません。説明板にある『往古の面影を偲ぶことさえできません』という言葉が現実のものであることをわかりながら(わたしは)跡地といわれる付近を撮影しました。 |

| 11.09.03.裕・記編集 |